家族傳承 留意四稅務風險家族傳承過程應留意四大稅務議題或風險,包含重病提領現金、藉生前贈與移轉財產、房地合一2.0規定、保單避稅問題等。

家族傳承常見稅務風險 國稅局過往曾有許多案例,南區國稅局舉例,甲君生前住院期間,銀行帳戶密集提領現金共700萬元,繼承人主張,提領款項全數用在支付醫療支出及尋求民間療法,但僅提出50萬元的醫療費用收據,國稅局經查證,甲君住院期間已無意識,繼承人無法證明資金用途的差額650萬元,就應併入甲君遺產總額補徵遺產稅。 另外,林志翔提到,也有人會藉著生前配偶間贈與不計入贈與總額移轉財產,隨後再拋棄繼承,來規避遺產稅繳納或強制執行,應按稅捐稽徵法實質課稅規定辦理。 至於常見的不動產傳承,安永家族辦公室執業會計師孫孝文表示,「房地合一稅2.0」已於2021年7月1日上路,不動產傳承應留意取得日期、適用稅率及房地合一稅適用範圍,尤其特定股權交易已納入房地合一課稅範圍。 安永家族辦公室執業會計師吳文賓則分享保險在傳承上的功能,透過符合規定且指定受益人的人壽保單,雖不計入遺產課稅,但收到保險金的受益人仍須注意所得基本稅額(個人最低稅負)的課稅問題。 另外也須留意保險常見疏漏,包括規劃時可能未注意到帶病投保、高齡投保等可能造成實質課稅情況;此外家族跨境保單規劃,在購買境外保單無人壽保險死亡給付不計入遺產課稅,若是以境外資金購買境內保單,也須確保該資金已合規報繳相關稅負,以備國稅局查核詢問。 此外若個人有海外資金匯回需求,應依據四大判斷原則,包括所得判定、課稅年度辨識、匯回資金稅負試算,以及稅務居民身分確認,作為個人課稅與否的判斷基礎,以避免匯回的海外資金,全數被認為是個人海外所得而課徵最低稅負。 資料來源:經濟日報 https://money.udn.com/money/story/6710/7839663

0 Comments

贈與、繼承搞錯 房地稅差很大不動產移轉子女沒規劃好,將來再出售的房地稅恐差很大。如果父母於房地合一稅實施前購入,且子女在105年開始才「繼承取得」,可按舊制申報所得稅;但如果父母先贈與子女,再由子女出售,就得適用房地合一稅。有民眾就因錯誤規劃,房地稅多繳逾1,505萬元。

一位鄭姓男子的父親,民國105年11月將名下六筆台中市建地贈與鄭男,並於106年2月完成所有權移轉登記,贈與後七個多月,鄭父於106年9月去世。之後鄭男於107年3月將六筆土地全數出售,並於107年4月辦理房地合一稅時,列報土地交易所得及課稅所得為0元。 中區國稅局受理後,依查得資料,重新核定六筆建地交易所得4,300萬餘元,按適用稅率35%,核定應納稅額1,505萬餘元。鄭男不服,申請復查,僅獲追減所得238萬餘元,再提起訴願,又被駁回,最後提起行政訴訟。 鄭男主張,遺贈稅法第15條規定,被繼承人死亡前二年內贈與個人財產,應於被繼承人死亡時,視為被繼承人的遺產,併入遺產總額。另外,財政部台財稅字第10404620870號令釋規定,交易的房地是被繼承人於104年12月31日以前取得,且納稅義務人於105年1月1日以後「繼承取得」,就非屬房地合一課稅所得的範圍。 換言之,鄭男認為,他父親是102年購入六筆土地,鄭父又在贈與後不到二年內就去世,因此應視為繼承,後來他再出售六筆土地時,就應適用舊制的財產交易所得稅。 由於舊制的土地交易免稅,所以國稅局依法不能課徵房地合一稅。 法院審理後認為,鄭男是以贈與為登記原因移轉土地所有權,並非因繼承而取得,贈與發生當時,鄭男成為土地增值稅的納稅義務人,所有權移轉登記的原因也是贈與,鄭父移轉土地給鄭男的法律關係就是贈與,至為明確,因此並不適用遺贈稅法第15條的規定。 最後法院裁定,當鄭男出售六筆土地時,就要依房地合一稅的規定,以受贈時的公告土地現值為成本,計算所得額及房地合一稅。國稅局的核定並無違誤。 資料來源: 工商時報 https://www.ctee.com.tw/news/20240104700133-439901 營業人寒冬送暖捐物資 小心反被補稅 財政部高雄國稅局表示,營業人捐贈民生用品給政府機關或慈善團體,請務必留意依捐贈對象不同,適用相關營業稅法令規定也不同,以免一番美意卻因一時失察遭補稅處罰。

依加值型及非加值型營業稅法第3條第3項第1款及同法施行細則第19條第1項第1款後段規定,營業人以其產製、進口、購買之貨物,無償移轉他人所有者,視為銷售貨物,應按貨物之時價開立統一發票。又依同法第19條第1項第2款規定,營業人非供本業及附屬業務使用之貨物或勞務之進項稅額,不得扣抵銷項稅額;但為協助國防建設、慰勞軍隊及對政府捐獻者,不在此限。 國稅局說明,營業人於購買貨物時,已將支付進項稅額申報扣抵銷項稅額,嗣轉作捐贈使用時,除為協助國防建設、慰勞軍隊及對政府捐獻者外,依上揭稅法規定視為銷售貨物,應按貨物之時價開立統一發票給自己,且該筆統一發票之進項稅額不得申報扣抵銷項稅額。 例如甲公司購入50個電熱毯,以進貨或費用科目列帳,並將購買時所支付之進項稅額申報扣抵銷項稅額,之後甲公司將其中30個電熱毯捐贈給市政府社會局,每個時價新台幣3,150元,依前揭規定應按視為銷售處理,開立買受人為甲公司之統一發票含稅總金額94,500元(銷售額90,000元、稅額4,500元),因屬對政府捐獻,如開立統一發票給自己,此進項稅額4,500元依法可申報扣抵銷項稅額,為簡化作業,除應設帳記載外,得免開立統一發票。又甲公司倘將其餘20個電熱毯捐贈給民間社福團體,則甲公司應依時價開立買受人為自己之統一發票含稅總金額63,000元(銷售額60,000元、稅額3,000元),此張統一發票所載之稅額3,000元不得申報扣抵銷項稅額,扣抵聯應由甲公司於開立後自行截角或註記作廢。 資料來源: ttps://tw.stock.yahoo.com/news/%E7%87%9F%E6%A5%AD%E4%BA%BA%E5%AF%92%E5%86%AC%E9%80%81%E6%9A%96%E6%8D%90%E7%89%A9%E8%B3%87-%E5%B0%8F%E5%BF%83%E5%8F%8D%E8%A2%AB%E8%A3%9C%E7%A8%85-103314238.html 政治獻金抵稅 留意上限明年就是總統立委選舉,不少企業可能會捐贈參選人或政黨,不僅表達支持也可列為捐贈費用節稅。財政部台北國稅局提醒,營利事業捐贈政治人物須符合《政治獻金法》規定,若違反法定捐贈總額上限,將不得列報。

台北國稅局指出,單一營利事業若捐款給政黨、政治團體及擬參選人,在辦理營所稅結算申報時,可以不超過所得額10%,列報總額不超過新台幣50萬元範圍內的捐贈費用。 不過國稅局提醒,依據政治獻金法規定,企業對政黨、政治團體及擬參選人,設有每年捐贈總額上限,可分為四種情境。 首先,營利事業對同一政黨、政治團體每年捐贈總額不得超過300萬元;第二,對不同政黨、政治團體每年捐贈總額不得超過600萬元;第三,對同一擬參選人每年捐贈總額不得超過100萬元;第四,對不同擬參選人每年捐贈總額不得超過200萬元。 國稅局提醒營利事業,留意法定總額上限,若違反規定,依政治獻金法、營所稅查核準則規定,將不得列報捐贈費用,無法達到節稅效果。 舉例來說,甲公司2019年捐贈費用帳載結算金額共300萬元,超過列報總額上限50萬元,因此在辦理營所稅結算申報時,自行依法調整列報捐贈費用50萬元。 但經國稅局查核發現,甲公司帳列對不同擬參選人捐贈費用年累計達300萬元,已違反政治獻金法對不同擬參選人每年捐贈總額不得超過200萬元規定,因此整筆都不能列報,遭國稅局刪減這筆50萬費用後,還得補稅10萬元。 此外還必須留意的是,營利事業若有累積虧損尚未依規定彌補,依規定不得捐贈政治獻金,所謂「累積虧損」,是以公司前一年度財務報表為準。 因此,營利事業如依《公司法》規定,將前一年度營業報告書、財報及盈餘分派或虧損撥補議案,提請股東同意或股東會決議後,若無尚未彌補的累積虧損時,當年度捐贈政治獻金才可列報費用。 國稅局呼籲,營利事業在申報捐贈費用時,應注意政治獻金法相關規定,以免申報錯誤遭國稅局追稅。 資料來源: 經濟日報 https://money.udn.com/money/story/6710/7522503 申報產創投抵 避開三錯誤企業以盈餘從事實質投資,符合條件可享《產業創新條例》租稅優惠,投資金額可在申報未分配盈餘時列為減除項目。財政部高雄國稅局提醒三大常見錯誤,包含三年管制期、申請退稅期限、減除金額範圍。

產創條例規定,企業自申報2018年未分配盈餘起,因經營本業或附屬業務所需,在當年度盈餘發生次年起三年內,以盈餘實質投資達100萬元以上者,投資金額可在申報當年度未分配盈餘時列為減除項目,降低未分配盈餘稅負擔。 實質投資列未分配盈餘減項常見錯誤 高雄國稅局表示,公司在辦理未分配盈餘申報前,若已依規定以盈餘實質投資,且減除政府補助款後實際支出金額達100萬元,可在辦理未分配盈餘申報時,直接列為未分配盈餘減項。 另一種情況是,若在辦理當年度盈餘申報之後,才完成實質投資,依規定要在一年內,填寫更正後的未分配盈餘申報書,並提出相關證明文件,像是契約書、財產目錄、發票、交貨驗收證明等,向國稅局申請退稅。 國稅局指出,近來審查發現,營利事業申報未分配盈餘減項時,常出現三大申報錯誤。 首先是未留意三年管制期。國稅局表示,適用這項租稅優惠,會針對實質投資項目管制三年,若管制期間將投資項目轉售、出租、退貨或變更用途等,將會被要求加計利息補稅。 舉例而言,2022年所得稅申報期限為當年6月30日,甲公司在2022年5月申報2020年未分配盈餘,並列報減除機器設備實質投資1,200萬元,依規定列管期為申報期屆滿次日起算三年,也就是2025年6月30日前,若甲公司將其出售,將面臨補稅。 其次要留意申請退稅期限。依規定申報在前、投資完成在後的情況下,應在最後一筆完成投資日起一年內,向國稅局申請重新計算未分配盈餘並退稅,若逾期恐導致無法退稅。 最後則要注意減除金額範圍。國稅局表示,較常見錯誤是以含稅價列報,例如購買機器設備含稅價為210萬元,其中10萬元已申報扣抵營業稅銷項稅額,就不能再列報未分配盈餘減項。 另外政府補助部分也不能列入,例如購買大貨車支付820萬元,申請汰舊換新退稅80萬元,依規定在申報未分配盈餘減項時,就只能列報740萬元。 資料來源: 經濟日報 https://money.udn.com/money/story/6710/7435090 豪雨造成之災害損失,稅捐稽徵機關主動協助申報(請)各項稅捐減免財政部表示,近日受卡努颱風外圍環流帶來豪雨影響,造成部分地區發生災情,財政部已請所轄稅捐稽徵機關秉持從寬、從速原則,主動協助及輔導受災納稅義務人申報(請)各項稅捐減免。

財政部進一步提供所得稅、營業稅、貨物稅、菸酒稅、房屋稅、地價稅、使用牌照稅及娛樂稅等稅目之減免規定(詳「災害損失稅捐減免一覽表」),納稅義務人如對於災害損失稅捐減免之規定或申報(請)方式有不明瞭的地方,可就近向所在地稅捐稽徵機關查詢或於上班時間撥打免費服務專線0800-000-321,將有專人為您解說。 新聞稿聯絡人:李科長宜芸 聯絡電話:02-23228203(賦稅) 個人轉讓預售屋購買權利,如何申報房地合一稅?財政部南區國稅局表示,個人轉讓105年1月1日以後取得的預售屋(含坐落基地),視同房屋、土地交易,應在訂定買賣契約的次日起30日內申報個人房屋土地交易所得稅(下稱房地合一稅),「成交價額」為受讓人實際支付讓與人的價額,「取得成本」為讓與人已支付價額,「可減除費用」如未提示相關證明文件,按成交價額×3%,以30萬元為上限,並以成交價額-取得成本-可減除費用計算課稅所得及應納稅額。

該局舉例說明,甲君111年2月5日與A建設公司簽訂預售屋買賣契約書,房地總價款1,000萬元,甲君依約支付簽約款200萬元,嗣於112年3月9日與受讓人乙君簽訂讓與預售屋權利買賣契約書,約定乙君應支付甲君300萬元,並由乙君支付餘款800萬元給A建設公司,甲君應如何計算房地合一稅? 甲君預售屋權利取得日為111年2月5日,交易日為112年3月9日,成交價額為300萬元,成本為200萬元,可減除費用為9萬元(未提示證明文件,按成交價額300萬元×3%),課稅所得為91萬元(300萬元-200萬元-9萬元),自111年2月5日至112年3月9日持有期間在2年以內,適用稅率45%,應納稅額為409,500元(91萬元×45%)。 該局提醒,民眾與建設公司(地主)簽訂預售屋買賣契約,在取得預售屋所有權前,讓與該契約給第3人,受讓人概括承受該契約相關權利義務,該讓與購買預售屋權利的成交價額,按受讓人應支付給讓與人價額認定,不包含受讓人後續支付給建設公司(地主)價款。 資料來源:財政部南區國稅局 綜所遺贈稅組 https://www.ntbsa.gov.tw/singlehtml/5e0e49a811b74b50b5a6486d38374285?cntId=7fd4e5f7aade4dc3b895bbda58c2c5f9 營所稅結算申報核定 4/14公告財政部台北國稅局表示,110年度營利事業所得稅結算及109年度未分配盈餘申報未列入選查並按申報資料大批核定案件,將於4月14日公告,這也是是首批適用公告方式代替個別填具及送達核定稅額通知書的案件。

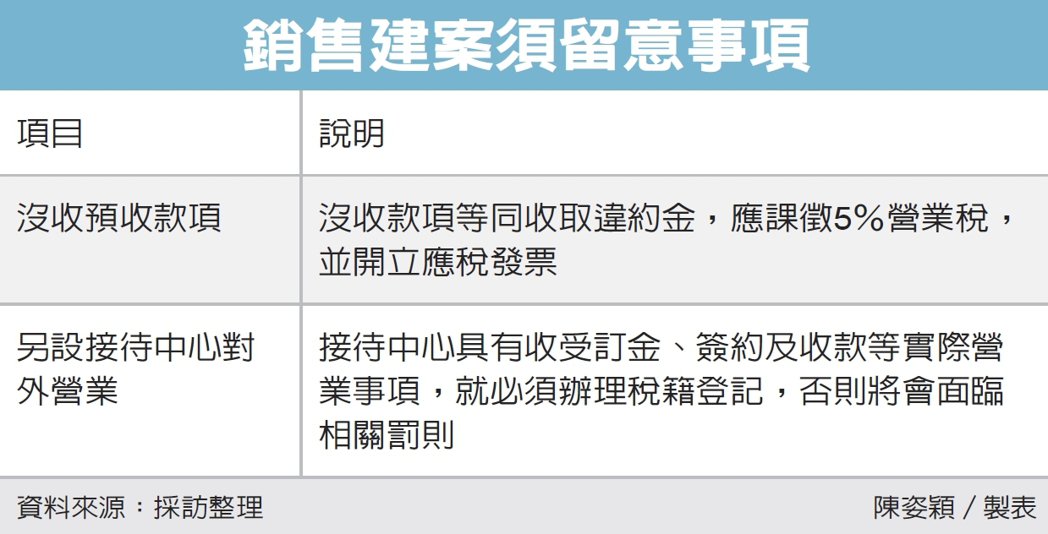

依所得稅法第71條及第102條之2規定,營利事業應於每年5月1日起至5月31日止辦理當年度結算及上年度未分配盈餘申報。 另依稅捐稽徵法第19條第4項、第5項及稅捐稽徵機關辦理核定稅額通知書公告送達辦法規定,營利事業所得稅結算申報未列入選查案件,經稅捐稽徵機關按申報資料核定,且無以下三種情形,得以公告代替核定稅額通知書。 財政部說明三種情形指出,一是申報適用租稅減免規定;二是申報適用所得稅法第39條盈虧互抵規定;三是當年度結算申報及上年度未分配盈餘申報為併同辦理者,其中任一申報項目未按申報資料核定。 台北國稅局呼籲,凡符合公告作業範圍的案件,自公告日發生核定通知書填具及送達效力。營利事業如發現核定內容有記載或計算錯誤,應依所得稅法第81條規定,於該公告日翌日起算十日內向稽徵機關申請查對或更正。 若對該公告核定的稅捐處分不服,應依稅捐稽徵法第35條第1項第4款,於公告翌日起算30日內,向轄區稅捐稽徵機關申請復查。經公告核定的案件,稅捐稽徵機關於核課期間內,另經發現應徵稅捐者,仍應依法補徵或並予處罰。 資料來源:工商時報 https://ctee.com.tw/news/tax-law/841101.html 建商沒收買方預付款 要稅台北國稅局提醒,建商銷售建案時,如果購屋人未依約繳付尾款,建商因此沒收預收款項時,要特別留意,沒收款項等同收取違約金,應課徵5%營業稅,並開立應稅發票。

官員表示,營業人收取違約金或賠償金是否應開立統一發票,常造成混淆發現,若賣方因買方違約所加收的違約金賠償款,應視為銷售額開立統一發票。 國稅局指出,有某建商與買方投資公司已在2020年間簽訂預售屋買賣契約,建商在收取各期預收土地款時,已依規定分別開立土地免稅銷項發票,金額達5億元。 之後因買方遲延付款,建商依合約規定,先以存證信函催告買方付款,但買方仍未給付,建商經過一年後解除雙方買賣契約,並全數沒收已繳納的預收款項5億元。而國稅局指出,建商向買方收取預售屋款項,後來也全數沒收買方已繳納的5億元,此行為是屬與銷售有關的違約金收入,應依規定開立發票繳稅,不過建商卻未依規定開發票,有短漏報銷售額的情況,因此須補徵營業稅,並處以罰鍰。 國稅局官員說明,在國內銷售貨物,依法應課徵營業稅,營業人銷售貨物的銷售額,指的是營業人所收取的全部代價,包括在貨物價款外收取的一切費用。所以建商銷售房地因為購屋人違約沒收的款項,也算在銷售額之內,應依規定開立統一發票,繳交營業稅。 此外,國稅局提醒,有部分建設公司為了區隔辦公空間與建案工程所在地,會另設接待中心對外營業,或是在其他縣市推出建案,若接待中心具有收受訂金、簽約及收款等事項實際營業事項,就必須辦理稅籍登記,否則將會面臨相關罰則。 官員表示,依據《加值型及非加值型營業稅法》第28條規定,營業人總機構及其他固定營業場所,都必須要在開始營業前,分別向主管稽徵機關申請稅籍登記,固定營業場所包括銷售貨物及勞務的固定場所,不論是總機構、分公司、建築工程場所及展售場所等,只要涉及對外營業,就應申請稅籍登記。 資料來源: 經濟日報 https://money.udn.com/money/story/6710/6940417 整理包/炒房投資客一槍斃命? 一文看懂平均地權條例重點與影響「平均地權條例」部分條文修正案,1月10日上午在立法院副院長蔡其昌敲槌下正式三讀通過。立法院祭出5大措施遏止炒房,包括限制換約轉售,重罰炒房行為,最高可處5000萬元。究竟什麼是「平均地權條例」?修正案的修法內容有哪些?哪些人會被影響?聯合新聞網整理出修法始末、影響面向和各界看法,帶讀者完整搞懂。

●什麼是「平均地權條例」?平均地權是我國土地政策最高指導原則,「平均地權條例」是土地法的特別法,其前身為「實施都市平均地權條例」。 根據內政部地政司資料顯示,自1949年國民政府遷台後,推動一連串土地改革如375減租、耕者有其田等。隨著經濟繁榮帶動都市土地價格上漲,政府遂於1954年制定「實施都市平均地權條例」,規定自1956年起,在台灣各大都市實施平均地權。 不過,由於平均地權的實施範圍僅以「都市土地」為限,導致都市以外的土地漲價、全部歸私,成為牟取不法暴利之對象。因此,政府決定擴大「平均地權」實施範圍,改為不分地區全面實施,1977年更名為「平均地權條例」。 ●「平均地權條例」修正案休了哪些法?「平均地權條例」被稱為史上最重打炒房措施。為遏止預售屋炒作亂象,內政部於2021年11月底研擬啟動修法,12月9日通過修法草案。2022年4月7日,行政院會通過「平均地權條例」部分條文修正草案,並函請立法院審議。2022年12月21日完成初審,今年1月10日完成三讀。本次修法五大重點如下: 一、限制換約轉售:預售屋或新建成屋買賣契約,買受人除配偶、直系或二親等內旁系血親,或經內政部公告的特殊情形外,不得讓與或轉售第三人;建商也不得同意或協助契約讓與或轉售,違規者均可按戶棟處罰50萬至300萬元。 二、重罰炒作行為:明確規範若有散播不實資訊影響交易價格、透過通謀虛偽交易營造熱銷假象、利用違規銷售影響市場交易秩序或壟斷轉售牟利,或是以其他影響不動產交易價格或秩序的操縱行為進行炒作,都可按交易戶(棟、筆)數處罰100萬至5,000萬元,經限期改正但未改正者,並可連續處罰。 三、建立檢舉獎金制度:民眾對於不動產銷售買賣或申報實價登錄違規行為,可檢具證據向縣市政府檢舉,如經查證屬實,將由實收罰鍰中提充一定比率金額作為獎金。 四、管制私法人購屋:增訂私法人購買住宅用房屋許可制規定,並限制取得後於5年內不得辦理移轉、讓與或預告登記。 五、解約申報登錄:預售屋買賣契約若有解約情形,建商應於30日內申報登錄;違規者將按戶棟處罰3萬至15萬元。 ●「平均地權條例」修正草案何時上路?過去,內政部代理部長花敬群曾表示,若順利三讀,且三讀版本變化不大的情形下,希望有機會在三個月內實施,「愈快愈好」。 隨著修法三讀通過,五重拳之一的「重罰炒作行為」規定,將在蔡總統公布修正後生效施行。至於其餘四項規定包含限制換約轉售、建立檢舉獎金制度、建立私法人購買住宅許可制和解約申報登錄,內政部表示皆要在完成子法擬定後,再報請行政院核定施行日期。因此目前還沒有明確的上路時程。 ●哪些人會被影響?買預售屋、新成屋和中古屋的人都會受到影響。 如果你是要買來自住,自然沒有影響。如果你是投資客、炒房團、代銷、仲介,將會受到限制換約轉售、重罰炒作行為、檢舉獎金制度和解約申報登錄這四項政策管制,因為政府的目的是要讓預售屋短期炒作受到抑制,導向自住、長期置產。同時,也要限制預售及成屋的短期投資行為,嚴懲炒房,消弭房價上漲預期。 另外,私法人會受到管制私法人購屋這項政策管制,日後購屋必須事先申請許可,杜絕私法人炒房。 元宏不動產加值服務平台研究總監陳傑鳴表示,這次修法對房市衝擊相當大,幾乎斷送投資客炒房多數管道,一旦發布實施,未來想炒房難度將大幅攀升。屆時,預售屋買氣可能會在低檔盤整好一陣子,這對手中推案最多、庫存最多的建商將產生極大的衝擊,未來出現建案或餘屋出現降價出清潮機會將大幅攀升。甚至不排除重演2016年時,市場出現品牌建商帶頭降價、預售屋比新屋便宜、新屋開價比中古屋便宜的房價倒掛現象。 ●若不得已要將房屋換約轉售 有可排除在外的特殊寬容情形嗎?「平均地權條例」修正案第一項「限制換約轉售」,子法將納入可排除在外的特殊寬容情形。民眾購屋後,若出現這四種情形將可排除在外,分別為買房簽約後受到強制執行、非自願失業等重大事故、因病需療養、重大變故無力償還。 資料來源:聯合新聞網 https://udn.com/news/story/7314/6902084?fbclid=IwAR0oXSeCnE65Mh6Gk4Uvmk6EO-WZAXdlSBZ4BNuvdKHF6ydQdPgdELFPQzo |